CERTITUDES & INCERTITUDES : LE VIVANT "Les ordres végétal, animal et la quatrième Jour de Pierre Charles Aubrit St Pol

- Pierre Aubrit

- 16 juil. 2025

- 20 min de lecture

ARBRE DE VIE

L'HOMME

PROJET DE VÉRITÉ ET D'AMOUR

2ème partie

LE VIVANT

L'ordre végétal - Quatrième jour - L'ordre animal

--------------------------------------------

L'ORDRE VÉGÉTAL

LA VIE

Le mot vie vient de la racine latine vita ; en grec, le terme correspondant est pneuma, compris comme le principe animant les êtres. Il n'apparaît qu'à l'époque médiévale. Un mot plutôt savant, il est utilisé d'abord dans des questions de droit et d'héritage.

Le mot vie se développe, en tant que concept philosophique chrétien. Il est compris comme un principe insaisissable, une entité propre : Dieu lui-même.

À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la philosophie relativiste reconsidère cette notion. Elle la réduit aux seules causes biologiques. La vie devient alors, selon ces penseurs, un concept banalisé, n'étant qu'une cause seconde, voire accidentelle : l'aboutissement d'effets successifs, résultant de la conjonction du hasard et de la nécessité – cette pensée erronée prévaut et domine actuellement auprès du législateur, générant des lois renversant le paradigme divin. Toujours selon eux, la vie n'aurait d'autre finalité que le mouvement, et Dieu, comme Principe de vie, est rejeté. C'est l'émergence de la philosophie matérialiste et athée.

Or, pour nous catholiques, Dieu se définit comme la Vie et la Lumière. Ce sont là deux concepts indissociables. Saint Jean l'Évangéliste[1] fait de la Parole divine la source même de la vie : "En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes[2]." C'est le fil rouge de la pensée johannique, très proche de la haute tradition hébraïque. Elle fut préservée par le courant essénien mystique, qui n'a aucun lien avec ceux de Qumran, qui formaient une secte en rupture avec le Temple, et s'appelaient entre eux : les purs. La vie, pour saint Jean l'Évangéliste, n'est pas possible sans la lumière et vice-versa. Le mouvement n'est pas en lui-même la vie, mais son expression : il la manifeste.

LE VÉGÉTAL

"Dieu dit encore : Qu'un firmament soit fait entre les eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament. Et il fut fait ainsi. Or Dieu nomma le firmament, Ciel ; et d'un soir et d'un matin se fit un second jour. Dieu dit ensuite : Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la partie aride apparaisse. Or Dieu nomma la partie aride, Terre, et les amas des eaux, il les appela Mers. Et Dieu vit que cela était bon. Et il dit : Que la terre produise de l'herbe verdoyante, et faisant de la semence, et des arbres fruitiers, faisant du fruit selon leur espèce, dont la semence soit en eux-mêmes sur la terre. Et il fut fait ainsi. Et la terre produisit de l'herbe verdoyante, et faisant de la semence selon son espèce, et des arbres faisant du fruit, et ayant chacun de la semence selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et d'un soir et d'un matin se fit un troisième jour.[1]"

Quels que soient les sens allégoriques qui puissent s'accoler à ces versets, il n'en demeure pas moins clairement affirmé que Dieu est le Créateur de la planète Terre et de tout l'univers ainsi que de tout vivant. La Cause Première de tout ce qui existe, de tout ce qui est.

"Dieu dit encore : Qu'un firmament soit fait entre les eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux [2]."

Ce verset nous suggère l'existence d'un anneau d'eau qui aurait entouré la planète Terre, la protégeant des agressions du soleil. Cette situation atmosphérique particulière antédiluvienne aurait contribué à la longévité de l'humanité et, sans doute, de tout le vivant. Cette protection a disparu lors du Déluge du temps de Noé[3]. C'est après cet événement cosmique universel que la durée de vie de l'homme commence à décroître.

Au troisième jour du récit de la création, la terre aride apparaît. À la suite de quoi, la parole de Dieu créatrice intervient pour la seconde fois. Elle fait apparaître l'ordre végétal :

"Et il dit : Que la Terre produise de l'herbe verdoyante, et faisant de la semence, et des arbres fruitiers, faisant du fruit selon leur espèce, dont la semence soit en eux-mêmes sur la terre. Et il fut fait ainsi[4]."

Les théoriciens de l'évolution et du hasard manquent de bon sens. En effet, un objet ne peut transmettre que ce qui relève de sa nature propre. Il n'est pas ordonné à ce qui lui est étranger, pas plus qu'il ne peut s'ordonner à lui-même.

Quelle que soit la matière, celle-ci n'est pas capable de donner la vie par elle-même, puisqu'elle ne la possède pas, puisque telle n'est pas sa nature ; toutefois, elle a été créée pour la recevoir et l'entretenir. La matière n'étant pas réflexive, elle ne peut ni désirer ni vouloir, puisqu'elle n'a pas conscience de son existence. Elle n'a donc pas de volonté et elle ne conçoit ni la forme – car elle est informe –, ni le mouvement – car elle est immobile.

Pourquoi les théoriciens de l'évolution ne proposent-ils pas également le passage du minéral au végétal, puis du végétal à l'animal ?

Qu'y aurait-il d'étonnant, selon leur idéologie, si l'un d'entre eux venait à nous expliquer qu'une vache a joué à la belote avec un crapaud, ou qu'un brin d'herbe a conté fleurette à un saule-pleureur ?

Une théorie repose sur un fondement démontrable – le réel. Ces théoriciens ont-ils jamais pris la mesure des incohérences de leurs propositions ?

Si certains chercheurs ont pour objet la démonstration de l'inexistence de Dieu, faut-il s'étonner qu'ils se trouvent prisonniers d'idéologies, soumis à des intérêts particuliers et nauséabonds ?

Face à la stupéfiante variété des espèces et sous-espèces[5] de l'ordre végétal, peuvent-ils encore sérieusement soutenir que la matière, inerte et dépourvue d'intelligence, puisse être l'origine de cette diversité[6] ?

Si j'invitais un requin à une partie de jeu de rami, peut-être voudra-t-il devenir un ours polaire pour me boulotter plus facilement ?

Cette boutade souligne l’absurdité d’attribuer à des forces aveugles des actes qui impliquent une intention et une intelligence.

Le végétal est un existant[7], mais il possède son propre mouvement – sa croissance – et une forme caractéristique – image. Quelle est la cause de cette image ?

La cause ne peut être qu'antérieure à l'objet créé, puisqu'à celui-ci, il lui est donné une forme et une mémoire qui ordonne son développement.

Tout cela peut-il être sérieusement attribué au hasard ou à une singulière nécessité ?

Nous savons que la forme d'un vivant est conférée par l'âme, ici l'âme végétative. Dans la mesure où le végétal est un vivant, il semble bien, puisque Dieu est la Vie, qu'il intervienne pour chaque espèce et lui donne une âme, laquelle lui confère sa forme. Comment cela se produit-il ? Nous nous trouvons au seuil de la non-connaissance indépassable[8].

La matière, même biologique, ne peut engendrer l'immatériel ; or, l'âme est bien une création immatérielle, qui requiert donc une cause immatérielle. Il est certain que la forme du végétal, selon son espèce, n'est pas apportée par la pie voleuse, celle-ci n'existait pas avant le végétal.

Le végétal est pourvu d'une âme végétative, d'une mémoire végétative et biologique constituante de son code génétique. Elle contient des informations qui le font croître et lui permettent de s'adapter à son environnement. Ce n'est qu'un existant, inconscient de son existence, dépourvu d'intelligence réflexive. Vive le bon sens ! Nous ne verrons jamais un canard chanter l'hymne national en catalan avec l'accent anglais, ni un brin d'herbe lui battre la mesure. Ouf !

Revenons sur la mémoire végétative, elle contribue à l'union interne de son ordre et à celle établie avec les ordres minéral, animal et le règne de l'homme. L'unité de la création n'est pas un simple concept intellectuel, ni un souhait de Dieu Créateur, ni une poussée de fièvre théologique, elle est une réalité active, contributive à l'ensemble de la création visible et invisible. La mémoire est la pensée permanente de Dieu Créateur qui, entrant dans le temps de la création visible, devient mémoire. Dieu est certes le Principe de l'unité de la création, y compris du vivant, mais cette unité, cette union ainsi que la communion avant la faute originelle passent par la mémoire, qui est chez l'homme la Memoria dei.

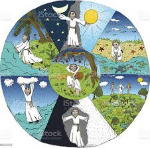

LE QUATRIÈME JOUR

Le temps de la création ainsi que la procession des actes créateurs se déploient sur six jours. Le septième jour est celui de l'action de grâce ; il attend son accomplissement. Il adviendra lors de l'assomption de tout le créé visible.

Si les Saintes Écritures donnent ces précisions quant à la succession des jours, c'est donc qu'elles sont nécessaires à la compréhension du mystère de la création. Ce n'est pas un point de détail. La liturgie de l'Église, tout comme sa doctrine sociale, intègre cette réalité et la reconnaît force de loi et de droit.

Certains commentateurs s'appuient sur la primauté du Fils de l'Homme pour défendre l'idée que les jours de la création ne se succèdent pas au sens linéaire, mais s'entrelacent ou se chevauchent. Soit. Mais alors, interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles les Saintes Écritures insistent avec tant de précision et d'insistance sur la succession des jours de la création ainsi que sur la procession et la logique des actes créateurs.

L'importance du sabbat dans l'Ancienne Alliance et celle accordée à la sanctification du dimanche peuvent-elles être ignorées ?

La Parole de Dieu, qui est Parole de vie, aurait-elle pu être rédigée sans intention précise, au gré des marées, ou être victime d'un vague pré platonisme ? N'imaginons pas Dieu remettre en question sa propre existence. Nous ne croyons pas non plus qu'Il ait pu être, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, nominaliste.

Certes, le récit du quatrième jour est fort embarrassant. Il remet en cause les certitudes scientifiques auxquelles ces savants nous pressent d'adhérer et nous ont habitués. Nous comprenons alors que nos biblistes et exégètes veuillent imposer une lecture du récit de la création qui ne froisse pas les scientifiques, une lecture plus fluide, amorçant peut-être une sorte de wokisme bien tempéré…

Nous ne croyons pas que Dieu ait jamais voulu adhérer à l'idéologie LGBT ni s'accorder aucune autre idéologie. Ça eut été trop cruel pour nos amis les ânes…

Nos scientifiques affirment avec force conviction et autorité certaine que la planète Terre est une émanation du Soleil, tout comme l'ensemble de notre système. Toutefois, nous ne nous souvenons pas que ce cher Soleil nous ait jamais fait une telle confidence. Arrêtons-nous cependant sur leur affirmation, fortement inspirée par le courant néoplatonicien. Ils nient et négligent une donnée essentielle : les Saintes Écritures précisent que le quatrième jour est celui où Dieu fait le Soleil, la Lune et tous les luminaires :

" Dieu dit aussi : Qu'il soit fait des luminaires dans le firmament du ciel, et qu'ils séparent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer et le temps, et les jours et les années. Qu'ils luisent dans le firmament du ciel, et qu'ils éclairent la terre. Et il fut fait ainsi. Dieu fit donc deux grands luminaires ; l'un plus grand pour présider le jour ; l'autre moins grand pour présider la nuit ; et les étoiles. Et Il les plaça au firmament du ciel pour lui sur la terre. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et d'un soir et d'un matin se fit un quatrième jour.[1]"

Dans le récit du quatrième jour, il y a plusieurs versets intéressants :

"Dieu dit aussi : […] et Dieu fit donc deux grands luminaires…"

La création des luminaires semble se dérouler en deux temps : "Il dit et Il fit". Le verbe faire se retrouve dans le récit de la création de l'homme, Adam ch. 1, v. 26 : "Dieu fit…"[2]. Cette précision réapparaît qu'au quatrième jour, et se répète aux cinquième et sixièmes jours.

Le verbe faire n'a pas le même sens que le verbe créer, qui renvoie au concept de création ex nihilo. Si Moïse précise que "Dieu fit…", c'est parce que les luminaires n'ont pas été créés ex nihilo, mais formés à partir d'une matière existante[3]. Le seul objet créé qui pourrait être la cause instrumentale des luminaires est la planète Terre.

Dans un article paru sur le site Réseau International, ayant pour source Infodujour et signé Émilien Lacombe, journaliste scientifique, il est fait mention d'une découverte importante remettant en cause notre compréhension officielle de l'hydrosphère terrestre. Jusqu'à présent, il était admis que l'eau présente sur la Terre provenait d'objets célestes. Cependant, les découvertes récentes contredisent cette hypothèse. Il apparaît que la Terre serait à l'origine de l'eau détectée ou des traces d'eau sur certains objets célestes, ce qui viendrait confirmer la proposition suivante : les objets célestes proviendraient de la planète Terre, et non du Soleil[4] — là où règne le feu, l'eau ne peut subsister.

Ainsi, la théorie du géocentrisme se trouverait renforcée, et, par conséquent, le récit de la création également.

Les opposants à la Révélation soutiennent que la cosmologie et la cosmogonie hébraïques ont été influencées par les civilisations mésopotamienne et égyptienne ; cette hypothèse n'est pas convaincante. Il est tout à fait crédible que les anciennes civilisations aient conservé des bribes de la Révélation adamique transmise par Noé et ses descendants parvenues corrompues aux Hébreux. La cosmologie dans la Bible fait partie de la Révélation. Elle est vérité. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas certains versets ou parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons de l'univers que nous devons dédaigner ce que nous en enseigne la Bible à ce sujet.

Un fait demeure : selon le récit biblique, le Soleil, la Lune et les autres luminaires ont bel et bien été faits après la création de la planète Terre. À ce jour, aucune découverte scientifique n'est parvenue à prouver que ce récit soit erroné.

N'accordons pas à la science une autorité qu'elle n'a pas, simplement parce que cela nous rassure, ni un prestige qu'elle n'a plus, et qui fait d'elle une puissance dangereuse. Elle s'arroge une légitimité qui la place au-dessus de la loi, mais surtout au-delà de la conscience morale. Cette situation s'est révélée au cours de la crise morale provoquée par la pandémie de la covid-19, ainsi qu'à l'occasion de la loi de bioéthique et d'autres lois qui renversent la loi naturelle.

Pourquoi nous laisser conditionner par l'oppression exorbitante des idéologies, par des médias asservis à des pouvoirs immondes, par des groupes d'influence dissimulés dans des ONG et autres associations ? Sans doute est-il plus supportable, pour les peuples de veaux, de se laisser enfermer dans un sentiment de fausse sécurité que d'affronter la vérité et sa remise en question. C'est confortable de suivre, le ventre plein, le chemin de l'abattoir !

Le récit du quatrième jour fait partie de la Révélation, il se situe après le végétal et avant l'ordre animal. Acceptons l'autorité de la vérité, et reconnaissons l'existence du non-connaissable, ce seuil de la connaissance inaccessible, que nul ne peut dépasser, inhérent à notre condition d'homme blessé par le péché originel.

Continuons de jouer aux dominos avec l'âne, celui que Les Animaux Malades de la Peste condamnèrent. Il leur fallait un coupable afin qu'ils se libèrent de leur peur ! Et pourtant, nous n'éviterons pas l'aveu.

Est-ce que c'est la planète Terre qui a le Soleil comme cause instrumentale ou est-ce l'inverse ?

Pourquoi nous interdirait-on de tenir pour véridiques les Saintes Écritures ?

Serait-ce par crainte de contrarier les progénitures des Lumières et autres Encyclopédistes ?

L'Esprit Saint serait-il mis à la peine !

Dans la Sainte Bible, comprenant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, rien n'est dû au hasard ; il ne peut se concevoir qu'il y ait des erreurs, puisque les Saintes Écritures sont infaillibles.

Ceux qui sèment le doute à leur sujet ont peur de la Vérité. Ils refusent d'être confrontés à la remise en cause de ce présupposé qui consiste à se placer d'emblée dans une posture de subjectivité – il m'importe plus que je me fasse une idée des choses, puisque la vérité est relative, plutôt que d'accepter d'être bousculé par l'autorité de la vérité du réel.

Dieu ne crée pas les luminaires, il les fait. Tout artisan façonne un objet à partir d'une matière préexistante – il le fait. Demandons-nous si Dieu n'aurait pas fait les luminaires, petits et grands, à partir de la planète Terre. Selon les Saintes Écritures, durant les trois premiers jours, la Terre est le seul objet céleste existant. Un objet céleste dont nous ignorons tout quant aux dimensions qu'il aurait pu avoir à l'origine.

Si les Saintes Écritures nous donnent cette précision, pourquoi devrions-nous la remettre en cause, au prétexte qu'il s'agirait d'un sens métaphorique ?

Et même si tel était le cas, au nom de quoi devrions-nous en douter ?

Pourquoi rejeter le réalisme du récit ?

La planète Terre existait avant le Soleil, la Lune et les luminaires.

Qui a-t-il de choquant à adhérer à cela ?

Si le récit de la création ne convient pas aux chercheurs, ce n'est sans doute pas le récit biblique qui est erroné, mais peut-être faudrait-il qu'ils remettent en cause leurs présupposés et qu'ils prennent le risque de la liberté et de la vérité.

Va-t-on finir par admettre qu'au-delà de la succession des hypothèses toujours plus hypothétiques, il existe un seuil de non-connaissance impossible à pénétrer ?

LA MATIÈRE EST UN CONTENU…

Toute matière est un contenu, ce qui suppose que tout contenu nécessite un contenant. Ainsi, lorsque nous transportons de l'eau, nous nous munissons d'un sceau ou de tout autre récipient pour la contenir. Si nous avons besoin de sable et de ciment, nous nous procurons un contenant adapté pour acheminer ces deux composants.

Qu'en est-il alors de l'univers ?

Ne doit-il pas, lui aussi, être considéré comme de la matière ?

Tel que nous nous le connaissons, il est donc créé et donc fini. Le vide interstellaire n'est qu'une image, puisqu'il n'existe pas, naturellement, de vide dans la création.

Quel est donc le contenant de l'univers, du cosmos ? Puisque l'univers est un contenu, il doit nécessairement être contenu dans quelque chose, Certes, nous objectera-t-on que l'univers visible se maintient par les lois régissant les attractions et les répulsions : le mouvement des planètes. Mais ces lois ne sont observées que de l'intérieur de notre univers. Elles sont en référence avec la planète Terre – même si l'on prend une autre planète comme point de référence pour les calculs.

Que pouvons-nous dire des lois, qui lui sont extérieures, afin que l'ensemble qu'il forme soit empêché de s'effondrer sur lui-même et de disparaître dans un abîme, puisque la majorité des chercheurs rejettent l'idée d'un contenant ?

Peut-on ignorer la question, alors que le quotidien nous incite à l'observation du bon sens ?

Toute matière est un contenu qui nécessite un contenant.

Ce qui s'applique au microcosme, pourquoi ne s'appliquerait-il pas au macrocosme ?

Certains chercheurs en physique quantique avancent l'hypothèse que notre univers soit enveloppé, donc contenu, et qu'il pourrait même comporter une ouverture. Ils proposent, ils n'imposent pas leur hypothèse.

L'UNIVERS INFINI

Le mot infini vient du mot latin infinitus : ce qui n'a pas de fin. S'appuyant sur la philosophie grecque, des philosophes considèrent que, si le mot fini désigne un univers ou un objet achevé et ordonné, infini serait, par voie de conséquence, synonyme de chaos. Cependant, nous avons vu que la matière est ordonnée, aussi bien en son commencement qu'en sa fin. Elle est ordre.

Du microcosme au macrocosme, tout l'univers est harmonie. Le chaos, synonyme de désordre, de non-accompli, est incompatible avec le fini, mais aussi avec : "Ainsi fut achevés les cieux et la terre, et tout leur ornement. Et Dieu eut accompli son œuvre le septième jour : et il se reposa le septième jour de tous les ouvrages qu'il avait fait.[1]"

Ce qui est accompli avec le Créateur est nécessairement fini. Le chaos est un état transitoire, accidentel, et sur lequel rien ne peut être fondé[2].

Le terme infini se rapporte à Dieu, en tant qu'il est au-dessus de tout, et que ses attributs ou puissances – tels que la justice, l'intelligence, l'amour – n'ont pas de limite. Son infinitude procède de sa plénitude : il ne souffre d'aucun manque. Il n'en demeure pas moins qu'il est une Personne ; ainsi, ce qu'il crée est fini, qu'il s'agisse d'une création immatérielle ou matérielle.

L'infini est un concept utilisé en mathématiques ; comme tout concept de cet ordre, il n'est pas créé, il n'existe pas en tant qu'objet réel. C'est un langage.

N'y a-t-il pas une certaine incohérence à qualifier d'infini une création qui est dite achevée ?

Et attribuer une qualité à ce qui, en soi, n'a pas d'existence réelle et n'est pas substantiel, ce qui revient à attifer le concept du rien d'une queue de cheval ?

Toute matière est limitée ; toute création matérielle l'est également, les créations immatérielles ne font pas exception. L'univers étant constitué de matière, il est, de ce fait, nécessairement fini, achevé.

Comment alors pouvons-nous le qualifier d'infini ?

Est-ce parce qu'il nous est impossible de connaître ses limites – pourtant posées et définies lors de sa création – que nous le désignons ainsi ?

Ne serait-il pas plus conforme à la vérité de dire simplement que nous en ignorons les limites, que nous ne parvenons pas à les atteindre ?

Quel besoin avons-nous de nous rassurer de ce que nous ne parvenons pas à atteindre, à comprendre : notre orgueil, peut-être !

L'UNIVERS EN EXTENSION

Dieu considère que sa création est bonne et finie : "Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et tout leur ornement. Et Dieu eut accompli son œuvre le septième jour : et il se reposa le septième jour de tous les ouvrages qu'il avait faits.[1]". Il se repose. Il ouvre sa création sur le septième jour, son Jour. Nous ne nous reposons vraiment qu'après le travail terminé.

Ce qui est achevé n'est-il pas, par définition, fini et défini, donc limité du fait même de sa finition ?

Alors, pourquoi un objet fini, une création achevée, serait-elle en expansion ?

Quelle certitude disposons-nous pour affirmer que l'univers est en expansion ?

Ne devrions-nous pas, pour avancer une telle hypothèse, nous situer à l'extérieur de l'univers ?

Ce que nous sommes incapables de faire. Nous feignons d'oublier que nos observations et nos mesures, nous les effectuons à l'intérieur de l'univers, toujours en référence à la planète Terre. Et, quand bien même nous utilisons un satellite pour ces mesures ou un télescope, ou bien encore en nous appuyant sur une autre planète ou tout autre objet céleste, le point de référence est toujours la planète Terre. Il se pourrait que nos savants soient pris dans une sorte de filet de contradictions, et que, par manque d'humilité ou à leur refus d'une Cause intelligente, ils n'aient d'autre choix que la fuite en avant. Il faut bien se nourrir, préserver ses apanages.

Pourront-ils, d'un mouvement libre, reconnaître qu'ils sont au seuil d'une non-connaissance qu'il leur est impossible d'outrepasser ?

Ce que nous prenons pour des preuves d'un univers en expansion pourrait n'être que la conséquence d'autres lois, peut-être en lien avec la théorie des fractales… Il est étrange que nous ne parvenions pas à être humbles en présence de cette vastitude qu'est l'univers, alors même qu'il nous en donne la leçon en permanence.

Il est une certitude : l'ordre végétal apparaît le troisième jour et ni le soleil ni la lune ni aucune étoile ou luminaire n'ont été faits avant le quatrième jour.

Tenons-nous en au sens littéral, comme nous le recommandait le très regretté Pape Pie XII :

"L'exégèse symbolique, affirme Pie XII, ne peut être fondée que sur la première – exégèse littérale – et il serait faux de croire qu'une exégèse symbolique permettrait de surmonter les difficultés que seuls rencontreraient ceux qui restent attachés au sens littéral des Écritures[2]."

L'ORDRE ANIMAL

"Dieu dit encore : Que les eaux produisent des reptiles d'une âme vivante, et des volatiles sur la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa donc les grands poissons, et toute âme vivante et ayant le mouvement, que les eaux produisent selon leurs espèces, et tout volatile selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il les bénit, disant : Croissez et multipliez-vous, et remplissez les eaux de la mer : et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et d'un soir et d'un matin se fit un cinquième jour. Dieu dit aussi : Que la terre produise des âmes vivantes selon leur espèces, les animaux domestiques et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Et il fut fait ainsi. Dieu fit donc les bêtes de la terre selon leurs espèces, les animaux domestiques et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et il fut fait ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Tous les animaux de la Terre et tous les volatiles du ciel, ayant donc été formés de la terre, le Seigneur Dieu les fit venir devant Adam, afin qu'Il vît comment il les nommerait : or le nom qu'Adam donna à toute âme vivante est son vrai nom.[1]"

Si nous nous en tenons aux théories évolutionnistes, et en tenant compte qu'ils rejettent toute Cause intelligente quant à l'origine de la vie et de la matière, pourquoi dans ce cas ne pas aller au bout de leur raisonnement ?

Car, si le règne de l'homme est une évolution accidentelle de l'ordre animal, qu'est-ce qui nous empêche de proposer que l'ordre végétal soit la cause instrumentale accidentelle de l'ordre animal, et qu'il ait pour cause instrumentale accidentelle l'ordre minéral ?

N'est-il pas nécessaire de nous accorder à l'observation des lois physiques disant que rien n'existe qui n'ait une cause ?

Le micro-organisme animal doit avoir pour cause naturelle le hasard et la nécessité, qu'aura sans doute provoqués l'éternuement d'un chêne, d'une fougère et d'un roseau. Ils auront saisi les postillons de ces trois acteurs, et en auront fait une cellule vivante animale. L'absurde, poussé dans ses limites, ne nous renvoie-t-il pas à la raison !

Nous avons établi qu'un être ou un objet ne peut donner ni transmettre que ce qui découle de sa propre nature. Un végétal ne peut être la cause instrumentale de l'animal, et cette loi vaut également pour le supposé passage de l'ordre animal au règne de l'homme. Pourquoi, malgré cette évidence, soutenir éperdument la théorie de l'évolution ?

Il faut en convenir, nous ne sommes plus dans une configuration de recherche de la vérité scientifique ni philosophique, mais dans celle de l'idéologie avec laquelle se mêlent des intérêts particuliers et immondes.

Dans le récit du cinquième jour, il y a deux phases distinctes de la création de l'ordre animal :

La 1er phase : "Dieu créa donc les grands poissons, et toute âme vivante et ayant le mouvement, que les eaux produisent selon leurs espèces, et tout volatile selon son espèce."

C'est directement sa Parole, le Verbe qui crée les animaux marins et les animaux ailées.

La 2e phase – " Dieu fit donc les bêtes de la terre selon leurs espèces, les animaux domestiques et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et il fut fait ainsi. Et Dieu vit que cela était bon."

Ici, nous sommes renvoyés au verbe faire et non à celui de créer, il est donc conséquent de considérer que Dieu fit les animaux de la terre, à partir de la glaise, comme il le fera pour le corps d'Adam.

Un peu plus avant dans ce passage, il est dit : " Tous les animaux de la Terre et tous les volatiles du ciel, ayant donc été formés de la terre, […]" et au début du récit du cinquième jour, il est dit : "Dieu créa donc les grands poissons…" Au chapitre II, verset 3, il est dit : "Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il s'était reposé de tout ce qu'il avait créé et fait."

Il est donc bien certain, que l'ordre minéral n'a pu de par sa nature susciter l'ordre végétal, de même que celui-ci, pour les mêmes causes, n'a pu susciter l'ordre animal.

Les Saintes Écritures distinguent les deux verbes créer et faire, cependant dans ce verset ces deux verbes se rapportent au sens général du récit de la création, comment alors le comprendre ? Sans doute en considérant que le verbe faire se rapporte à la modélisation d'un corps à partir de la glaise, tandis que le verbe créer se rapporte à l'âme qui donne la forme rendant possible le mouvement par la mémoire sensitive contenant les informations propres à la vie. L'âme est créée, le corps est fait, modelé.

Nous traiterons de l'âme dans un chapitre à venir, car elle est à distinguer, nous semble-t-il, des puissances chez l'homme, de la mémoire végétative pour le végétal et de la mémoire sensitive pour l'animal.

J'ai porté la Vérité.

J'ai porté la Parole de Vie.

J'ai porté la Gloire de Dieu.

J'ai porté la Victoire sur la mort.

Celui que j'ai porté me portait.

Il s'est tu en présence de Ponce Pilate.

La Justice du Père remplit le silence de son Fils.

J'ai porté la Vérité et l'Amour… sont-ils encore reçus ?

_________________________________________

[1] Gn.1, 20-25 ; Gn. 2, 19

[1] Gn. 2, 1-2.

[2] D. P., 1943, pp. 245-247.

[1] Gn. 2, 1-2.

[2] Ceux qui soutiennent ce discours sont aussi ceux qui justifient la révolution, le renversement, un nouvel ordre ; pour autant, l'histoire nous fait une démonstration magistrale du contraire, l'apparent ordre s'élevant sur l'après-révolution n'est que la poursuite de celle-ci dans des profondeurs insoupçonnées, masquant une volonté de renversement jusqu'aux racines les plus profondes. Nous pouvons affirmer que toute révolution est une avancée historique des puissances du mal, du Malin.

[1] Gn. 1, 14 - 19

[2] La traduction de la Bible sur laquelle je m'appuie est celle de l'abbé J.-B. Glaire, introduction F. Vigouroux, elle est traduite directement de la Vulgate de saint Jérôme.

[3] Pour certains des courants exégétiques et biblistes, certaines traductions de l'hébreu au français, ou de la Septante (grecque) à l'hébreu sont suspectes, si elles sont faites vers la seconde partie du XIXe siècle dans la mesure où elles ne se soumettraient pas aux normes produites par les Lumières et les encyclopédistes.

[4] Un océan souterrain trois fois plus grand que tous nos océans réunis. IDJ / Environnement / Nature

[1] Genèse ch. 1, 6-13

[2] Gn. Ch. 1, 9

[3] Des chercheurs auraient identifié dans les océans une couche d'eau différente par sa composition de l'eau de mer, qui pourrait avoir pour cause matérielle les eaux d'en haut. Cette eau serait plus lourde, plus dense.

[4] Gn. 1, 11

[5] Les espèces et leurs individus ont une faculté d'adaptation inscrite dans leur génome selon leur environnement, d'où les sous-espèces.

[6] Il s'agit de reprendre le raisonnement des évolutionnistes et de l'appliquer en amont de l'ordre végétal en lien avec l'ordre animal. Pourquoi s'arrêter à la seule évolution de l'animal à l'homme ? L'absurdité de leur théorie peut tout à fait être reprise pour l'ordre végétal. Y a-t-il une limite à leur bêtise ?

[7] Un existant est un vivant qui n'a pas la conscience de son existence, qui n'est pas pourvu de liberté.

[8] Nous reviendrons sur la thématique de l'âme ultérieurement.

[1] Il rédige son Évangile à la fin de sa vie, alors qu'il s'y est toujours refusé ; c'est après avoir reçu l'Apocalypse que Dieu lui ordonne de rédiger son Évangile. Il a eu tout le temps de méditer les enseignements de Jésus et tout l'Ancien Testament. Son Évangile témoigne de son intériorité de la Parole divine et de la grâce qu'il a eu d'entrer dans la profondeur des mystères.

[2] St. Jean, ch. 1er, 4

Commentaires